残暑の日々ですが、朝夕は季節の変わり目を感じる日もありますね。

熱中症による救急搬送は、真夏よりその前後が多いと報告されています。 まだまだ熱中症対策を怠らずにお過ごし下さいね!

さて、今日はチームからお知らせがあります。

この“にしなりオレンジチーム”が設立した2016年12月から皆様のご協力を頂き、早、8年9ヶ月。

その年月をチーム員として活動していた我が責任者が9月1日付で法人内異動となります。

チーム編成により、メンバーが変わることはありましたが、立ち上げ当初から活動していたメンバーが抜けることは今回が最後となります。

現メンバーでの活動は2019年5月から。資格も年代も異なる3人。唯一共通していることは、認知症になっても住み慣れた地域で生活出来る為にどう支援を行うか。

向いている方向は同じでも、着眼点の違いからチーム内で議論することもありました。

チーム内で頭を抱える支援もありました。一つ一つがいい思い出です😭

そんなチームも9月からは2人体制となります。立ち上げ当初から大切にしてきたチームの“思い”を残しつつ、新たな形に向かって、これからも活動していこうと思います!

認知症になっても住み続けられる地域づくりも私たちの役割です。

これからも一つ一つの出会いを大切に。一つ一つの繋がりを大切に。 9月から新体制のにしなりオレンジチームもどうぞ宜しくお願い致します!

~責任者より~😊

にしなりオレンジチームは2016年12月1日に開設されました。その時から携わらせていただき、早8年9カ月が経ちました。

当時、『早期発見、早期介入があなたたちの主たる任務(今風に言えばミッション)です』そう教わったのですが、、、現実はそう甘くはありませんでした。

何年も何年も物忘れでしんどかったのに、どこに相談していいのかわからなくて、自分で何とか頑張ってきた方。

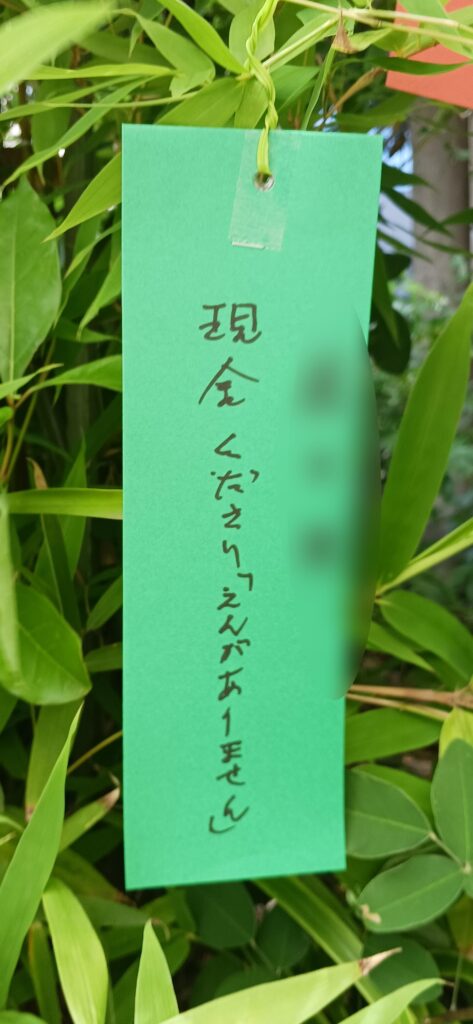

月の途中で生活のためのお金を使い切ったり、失くしたりしているのに、自分はなんでもできる!仕事を探す!と頑なに支援を拒否する方

親御さんから『私の通帳盗ったのあんたやろ!』と責められて、泣いているご家族

ゴミ出しの日を間違えたり、火の不始末が怖いというご近所からの声

『でも。。。誰が悪くて、誰が正しいというような単純なことではないやんなあ?』

そう、誰も悪くない。誰もがそれぞれの人生を生きている。

できないところがあっても、サポートさえあれば、自分らしく自分の力でまだまだ生きていける。

慣れ親しんだこの西成の街でずっといきいきと生きていける。

そのための最初の相談窓口として、『西成のみなさんが気兼ねなく相談できるチームになろう!』

年月とともにチームのメンバーが変わっても、この思いだけは忘れずに受け継いできました。

そして、9月からは新体制でのオレンジチームが出発します。

にしなりオレンジチームをこれからもよろしくお願いいたします❣

オレンジチームでのお仕事を通して出会ったすべてのみなさんにこころから感謝します。

今まで本当にどうもありがとうございました。

またどこかでお会いできる日を楽しみに…